Ela salvou a vida de reis, protegeu cardeais reunidos para a escolha dos mais diversos papas e, sem querer, ajudou o mundo a usar a mesma cor adotada pelo pontífice e pela nobreza – o malva. Essa é a quinina, uma substância extraída de uma árvore que só nasce em uma área do globo, na América do Sul. Uma parte da Amazônia Andina dividida entre Colômbia, Peru, Equador e Bolívia.

Desde que deixou os Andes, a quinina teve um papel fundamental, como medicamento para a malária. Hoje, seu lugar na indústria é para a produção de água tônica, que leva uma pequena quantidade da substância. Bastou isso – e mais um monte de disse me disse – para surgir gente defendendo o poder terapêutico da água tônica de quinina contra o coronavírus.

É uma baita bobagem, garantem cientistas. O que não muda um fato: a história da quinina é incrível. E vale um livro.

Veja também:

• Pandemias e epidemias: 10 doenças que mudaram o mundo

• Como Veneza sobreviveu à Peste Negra, a pior epidemia de todos os tempos

A malária, um ar ruim que derrubou impérios

Fale em doença amazônica e alguém vai citar a malária. Mas não foi sempre assim, como fica claro até pelo nome da enfermidade: malária quer dizer “mau ar” em italiano. Durante séculos, a teoria era que vapores e ares venenosos presentes em pântanos e áreas alagadas causavam a doença, que era o terror de Roma.

Penny Le Couteur e Jay Burreson, químicos e autores do livro Os Botões de Napoleão – As 17 Moléculas que Mudaram a História, garantem que “cada vez que um conclave papal se reunia, vários cardeais que dele participavam morriam da doença”. É que Roma era então um enorme charco, uma sucessão de poças de água e áreas alagadas. Você pode ver mais sobre o livro aqui.

A ciência ainda não sabia, mas a malária não é uma doença transmitida pelo ar, mas por um protozoário, passada pela picada do mosquito Anopheles. A água parada entra na equação por ser a condição ideal para a reprodução do mosquito, como acontece com a dengue e o aedes aegypti, e não por algum vapor ou ar ruim. Mas isso só foi descoberto em 1897.

Nesse meio tempo, caravelas e várias gerações de conquistadores introduziram a malária – e outras doenças – no Novo Mundo. O resultado foi a morte de povos nativos inteiros. Com água de sobra e clima propício, não demorou para a malária virar uma doença endêmica na Amazônia, região que hoje concentra a maioria dos casos registrados no Brasil.

Quando uma pessoa é picada por um mosquito contaminado, o protozoário muda de casa e se aloja no fígado do ser humano. Os sintomas aparecem dias depois: febre alta, tremores, uma forte dor de cabeça, náuseas, calafrios e cansaço. Casos mais graves podem incluir convulsões e hemorragias, entre outras coisas. Pra piorar, alguns dos sintomas podem reaparecer até anos depois da picada do mosquito. A malária não larga sua vítima facilmente.

“A malária talvez seja a maior responsável por mortes humanas em todos os tempos”, afirmam Penny Le Couteur e Jay Burreson. O mundo desenvolvido conseguiu controlar a doença só muito recentemente, e a malária ainda é um problema nos países pobres – ocorrem entre 300 a 500 milhões de casos por ano, com pelo menos dois milhões de mortes, a maioria de crianças africanas.

“Para efeito de comparação, a irrupção do vírus Ebola, no Zaire, matou 250 pessoas em seis meses, ao passo que um número 20 vezes maior de africanos morre de malária. A cada dia.

Penny Le Couteur e Jay Burreson, em Os Botões de Napoleão – As 17 Moléculas que Mudaram a História

Embora fosse um problema sério na Roma renascentista, a Malária é muito mais antiga que a cidade dos césares. Há registros de uma febre parecida com ela há milhares de anos, em lugares como Egito, China e Índia. A doença é uma das explicações possíveis para a repentina morte de Alexandre, o Grande, em 323. a.C. O rei dos macedônios tinha apenas 32 anos e conquistava o mundo com rapidez impressionante quando ficou doente.

Milênios depois, quando uma certa substância andina foi levada por jesuítas para a Europa, outros figurões escaparam da malária. Pena, pra Alexandre, que há 2300 anos a quinina crescia em árvores da América do Sul. E ele lutava no lado oposto do mundo.

A árvore de quina e a condessa de Chinchón

A cinchona é uma árvore especial até para padrões amazônicos. Ou melhor: várias, já que existem pelo menos 40 membros dentro desse gênero, plantas que são parentes distantes dos cafeeiros. Elas têm entre 15 e 20 metros de altura e crescem na área oriental da Cordilheira dos Andes – aquela que é voltada para o Brasil e perto da nascente do Rio Amazonas.

Algumas das árvores do gênero cinchona têm casca rica em quinina, uma molécula alcaloide. O poder de cura de uma infusão da casca já era bem conhecido pelos povos nativos. Com o desembarque dos conquistadores – e da malária – a quinina foi logo escalada pelos andinos no tratamento contra a nova doença. E deu certo.

Mais de cem anos e várias gerações depois, o poder da quinina contra a malária já era conhecimento comum nos Andes, mas a informação ainda não tinha viajado para a Europa. É nesse ponto da história que entram o conde e a condessa de Chinchón, um título da nobreza espanhola e que em 1630 era ocupado por Luis Jerónimo de Cabrera, Vice-Rei do Peru.

A mulher dele, a Condessa de Chinchón, teve malária. Depois de tentarem todos os remédios europeus disponíveis, sem sucesso, ela foi tratada com quinina por recomendação de médicos e políticos locais, o que a salvou da morte. Foi assim que a árvore andina acabou batizada pelos conquistadores como cinchona, uma homenagem à condessa.

Depois de salvar a vida da condessa e impressionar o Vice-Rei, a quinina não era mais um segredo do conhecimento andino. Era informação. Naquela década, a Companhia de Jesus passou a usar a quinina no tratamento e até na prevenção da malária.

Alguns anos depois, o padre Bartolomé Tafur levou cascas da cinchona para Roma. Não demorou para a quinina conquistar o clero. E bastou a morte do Papa Inocêncio X para que o poder da substância ficasse ainda mais evidente. “O conclave papal de 1655 foi o primeiro em que não se registrou nenhuma morte por malária entre os cardeais participantes. Logo os jesuítas começaram a importar grandes quantidades de quina e a vendê-la por toda a Europa”, contam Penny Le Couteur e Jay Burreson.

A quinina, um remédio católico?

Levada para a Europa por jesuítas e responsável por salvar cardeais, a quinina acabou transformada em remédio católico. Só que a Inglaterra, maior Império do planeta, já era protestante. Em 1658, Oliver Cromwell, Lorde Protetor, líder numa Guerra Civil que aboliu brevemente a monarquia e um dos nomes mais importantes da história inglesa, ficou doente – sim, provavelmente malária.

Cromwell se recusou a ser tratado com a quinina, o tal “remédio papista”, e morreu, em 1658. O revolucionário que lutava contra a monarquia tinha se convertido numa espécie de ditador, e indicou seu filho, Richard Cromwell, para sucedê-lo. O novo governo durou um ano e a Inglaterra acabou voltando ao caminho da Monarquia, pelas mãos do Rei Carlos II, que retornou do exílio. E se Cromwell tivesse tomado quinina?

Poucos anos depois, Robert Talbor, um médico de Londres, começou a oferecer um novo medicamento para malária, que seria melhor do que o perigoso “pó dos jesuítas”. A receita secreta de Talbor era efetiva e, graças a Deus, 100% protestante. O Rei Carlos II, também com malária, foi tratado com o novo medicamento. Ele sobreviveu.

Só depois da morte do médico o ingrediente milagroso de sua fórmula foi revelado: era a mesmíssima casca de cinchona presente no pó dos jesuítas. A fraude de Talbor, embora o tenha deixado rico, salvou as vidas de protestantes que se recusavam a receber um tratamento católico.

Penny Le Couteur e Jay Burreson, em Os Botões de Napoleão – As 17 Moléculas que Mudaram a História

Aumenta a demanda pela árvore de quina

Já salvando a vida de reis e rainhas na Europa, a origem exata da quinina ainda era incerta. O que chegava no Velho Mundo era o pó da casca da árvore e já se sabia a região onde a planta crescia, mas a árvore mesmo ainda não tinha sido encontrada por exploradores europeus.

Isso só mudou em 1735, quando Joseph de Jussie, um botânico francês, encontrou a fonte da quinina. E aí começou a exploração em grande escala. “Embora fosse possível colher parte da casca sem matar a árvore, os lucros eram maiores derrubando-a e retirando toda a casca. Estima-se que, no final do século 18, 25 mil quinas eram cortadas a cada ano”, conta o livro de Penny Le Couteur e Jay Burreson.

Estávamos na era da colonização e o poder da Inglaterra era tão vasto que se dizia que nunca era noite nos domínios do Rei, espalhados pelos cantos do globo. Se isso era verdade, o mesmo valia para outra afirmação: não havia território inglês livre da malária. “O Império Britânico dependia do fornecimento de quinina, pois muitas de suas colônias mais valiosas – na Índia, Malásia, África e Caribe – estavam em regiões do mundo nas quais a malária era endêmica. Holandeses, franceses, espanhóis, portugueses, alemães e belgas também colonizaram áreas maláricas”, conta o livro.

Com fama de remédio milagroso para uma doença que estava por todos os lados, os ingleses passaram a tomar quinina frequentemente, mesmo sem sinais de malária. “O hábito inglês de tomar quinina como precaução

profilática contra a malária acabou se desenvolvendo na gim tônica – o gim era considerado necessário para tornar palatável a amargosa quinina”, explicam Penny Le Couteur e Jay Burreson. Outra bebida com história semelhante é o vinho quinado, produzido em Portugal.

Leia também: A estranha história do gim: da proibição à bebida da moda

A demanda por quinina era enorme. Com tanta procura, não demorou para a cinchona se tornar produto raro na Amazônia Andina. Com o pretexto de proteger a árvore e garantir um suprimento internacional da quina, em 1859 a Inglaterra lançou uma expedição para conseguir sementes e plantar em outro local – colônias britânicas espalhadas pela Ásia. “O que não se dizia era que a derrota da malária eliminaria a ameaça da morte do homem branco e deixaria assim os trópicos abertos para a colonização”, comenta o escritor Joe Jackson, autor de O ladrão no fim do mundo (.

O livro de Jackson narra a história de outro caso de pirataria biológica, o mais famoso deles: o do aventureiro inglês Henry Wickham, responsável por levar sementes de seringueiras para Londres e quebrar o monopólio brasileiro na produção da borracha. A expedição para conseguir quinina ocorreu antes, mas é narrada na obra. “A quinina era mais do que uma droga. Era um fetiche, um símbolo do poder da ciência para controlar um mundo desordenado”, escreve Joe Jackson. Na mesma época, holandeses e alemães também enviaram expedições em busca da árvore mais valiosa do mundo.

Em 1861, o inglês Robert Cross conseguiu coletar 100 mil sementes de cinchona nos Andes, que foram transportadas para Londres e de lá embarcadas para a Índia, então uma colônia britânica. “Em 1870, uma dose de quinina salvadora de vidas já era vendida à metade de um centavo nas agências postais e vilas de toda a Índia”, conta Joe Jackson.

Mas a história não acabou aí – há vários tipos de árvore de cinchona diferentes e nem todas produzem quinina ou levam a uma substância de alta qualidade, em nível suficiente para enfrentar bem a malária e oferecer viabilidade comercial. E as cascas das árvores cultivadas pelos ingleses na Ásia tinham menos de 3% de quinina, enquanto os Andes ainda guardavam plantas com concentração até cinco vezes maior.

Foi o que descobriu outro aventureiro, o agricultor Charles Ledger, responsável por contrabandear alpacas dos Andes para a Austrália. Em 1865, ele comprou de um peruano sementes de cinchona que produziam quinina da melhor qualidade conhecida. Ledger quis vender as sementes para o Império Britânico, mas os ingleses não adquiriram o produto. Mas os holandeses sim – investiram 20 dólares nas sementes.

A árvore obtida pelos holandeses foi batizada de cinchona ledgeriana. As sementes foram plantadas em Java, atual Indonésia. “A compra de 20 dólares foi considerada o melhor investimento da história, pois se verificou que os níveis de quinina na Cinchona ledgeriana chegavam a nada menos que 13%”, contam Penny Le Couteur e Jay Burreson. Nessa altura, Equador, Bolívia, Peru e Colômbia acordaram para o risco financeiro e proibiram a exportação de cinchonas, árvores e sementes.

Mas era tarde. Em 1880, os holandeses monopolizavam o mercado mundial de quinina.

Quinina e a gripe espanhola

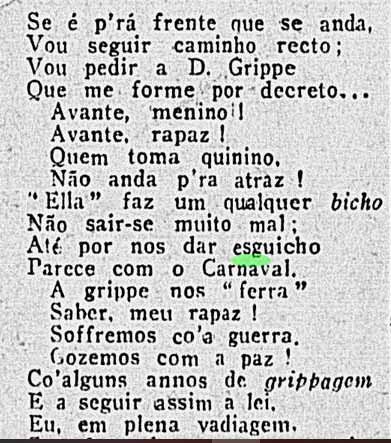

A quinina surgiu novamente nos noticiários por causa da gripe espanhola, dessa vez como um dos muitos medicamentos que supostamente curariam a doença. O preço da droga disparou, e foi de 1,6 conto de réis para 9. No carnaval de 1919, o primeiro depois da gripe espanhola, ela apareceu até em marchinhas: Avante, menino! / Avante, rapaz! / Quem toma quinino / Não anda pra trás.

Veja também:

- O carnaval do fim do mundo – como a gripe espanhola revolucionou a folia carioca

- A Gripe Espanhola nos jornais de 1918 – como o coronavírus repete o passado

A efetividade do antimalárico no combate ao vírus da gripe nunca foi comprovada. “Sabe o que naquela época, em 1918, se conhecia de vírus? Absolutamente nada! Eles estavam fazendo como os índios, há 10 mil anos: toma e observa. Se der certo, continua tomando, se morrer, então não toma mais. A humanidade estava tão desesperada por uma cura que valia qualquer coisa”, reflete o químico Alfredo Marques de Oliveira, da UFPR.

A Segunda Guerra, Hitler e o monopólio da quinina

Em 1930, os holandeses ainda monopolizavam, a partir da Ásia, a comercialização de um produto da Cordilheira dos Andes. Quando Hitler invadiu a Polônia e a Segunda Guerra começou, quase toda a quinina mundial era originária de Java.

A malária seguia como um dos grandes problemas do planeta. “Em 1914, havia nos Estados Unidos mais de meio milhão de casos da doença. Em 1945, quase dois bilhões de pessoas no mundo viviam em áreas maláricas, e em alguns países 10% da população estava infectada”, contam Penny Le Couteur e Jay Burreson.

Por isso, quando a Alemanha invadiu a Holanda, em 1940, os nazistas imediatamente confiscaram toda a reserva de quinina existente na Europa, que estava armazenada em Amsterdã. Pouco depois o Japão, aliado de Hitler, conquistou Java, o que deixou a situação mais complicada.

Com tropas espalhadas pelo mundo e enfrentando a malária em várias frentes, se tornou fundamental conseguir sintetizar – produzir em laboratório – a quinina. Ou uma molécula similar. Cientistas trabalhavam nisso desde que os holandeses tinham conseguido o monopólio do antimalárico, 100 anos antes.

E alguns químicos já tinham até conseguido enorme sucesso, mas na produção de corantes. Mesmo que sem querer, a busca pela quinina mudou a moda na Europa.

William Perkin e o corante artificial

No século 19, a quinina já era há muito estudada. Mas uma coisa é conhecer a molécula, extraída a partir de uma casca da árvore, outra bem diferente é produzir algo de forma artificial. Foi isso que William Perkin, um estudante britânico de 18 anos, tentou fazer num pequeno laboratório caseiro, em 1856.

“Ele pegou uma estrutura química que era composta da metade do numero de átomos necessários (para a quinina). Pegou isso, duas quantidades equivalentes, e esquentou. E claro que não ia dar a quinina coisa nenhuma, porque a natureza tem um metabolismo extremamente complicado. Mas ele foi na inocência de que aquilo poderia ser só a junção de duas moléculas simples. Não deu a quinina, mas deu uma solução preta”, conta Alfredo Marques de Oliveira.

Ao colocar a solução preta num papel, ela ficava meio roxa, meio púrpura – mais precisamente malva, uma cor ligada à nobreza e ao Papa, justamente por ser rara e caríssima. Até o experimento de Perkin, a malva só era obtida a partir de uma grande quantidade de caramujos que vivem na foz do Rio Nilo. E assim nasceu um corante. “Foi um acidente, mas que deixou o Perkin milionário”, explica o pesquisador da UFPR.

“Em 1859, o malva já fazia furor no mundo da moda. Tornou-se a cor predileta de Eugênia, a imperatriz da França, e da corte francesa. A rainha Vitória usou um vestido malva no casamento de sua filha e para inaugurar a Exposição de Londres de 1862. A década de 1860 foi muitas vezes chamada a década malva.”

Penny Le Couteur e Jay Burreson, em Os Botões de Napoleão – As 17 Moléculas que Mudaram a História

“As pessoas agradeceram. Porque naquela época você podia usar o branco sujo ou o marrom ferrugem. Não tinha outra cor”, brinca Alfredo Marques de Oliveira. William Perkin vendeu sua fábrica em 1873. Com pouco mais de 30 anos e rico, passou o resto da vida pesquisando química.

William Perkin

A cloroquina, a hidroxicloroquina e, enfim, a quinina em laboratório

Demorou para a quinina ser sintetizada em laboratório: isso só aconteceu em 2001, 145 anos depois do experimento de Perkin levar, sem querer, ao mundo dos corantes. A pesquisa que alcançou o feito foi comandada por Gilbert Stork, da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Bem antes, cientistas acharam outro caminho para o combate à malária.

“A quinina é um produto natural. É uma molécula complicada de fazer em laboratório, mesmo hoje. Por isso, foram sintetizados pedaços dela, dois produtos fabricados pelo homem. Um deles é a cloroquina, que tem muitos efeitos colaterais. E o próximo desenvolvimento foi a hidroxicloroquina, que tem menos efeitos.

Alfredo Marques de Oliveira, químico da UFPR

O pesquisador reforça que quinina, cloroquina e hidroxicloroquina até têm semelhanças, mas não são similares. “Um Fusca é igual a uma Ferrari? Não! Mas em certo sentido parece, né? Os dois têm quatro rodas. É mais ou menos essa a relação que existe entre a quinina, a cloroquina e a hidroxicloroquina”, explica.

Em 2020, a pandemia do coronavírus colocou a cloroquina e a hidroxicloroquina em evidência mundial – as drogas são usadas no tratamento de doenças como lúpus, artrite reumatoide e malária. Pesquisadores e políticos, como Donald Trump e Jair Bolsonaro, passaram a afirmar que o medicamento poderia ser eficaz também no tratamento para a Covid-19. Isso levou ao aumento das vendas das drogas em até 200% no Brasil, que alcançou a marca de 230 mil caixas vendidas por mês.

No começo de abril, o Ministério da Saúde liberou o uso das medicações no combate ao coronavírus, mas sempre por determinação médica e com a medida sendo tomada em conjunto com os pacientes, que precisam estar cientes do risco envolvido.

No dia 23 de abril, o Conselho Federal de Medicina (CFM) reforçou que ainda não existem “evidências sólidas” do efeito da cloroquina e da hidroxicloroquina na prevenção e no tratamento da Covid-19, conforme publicado pela Agência Brasil. “A entidade é guiada pela ciência e não há nenhum ensaio clínico ou evidência científica forte que aponte o benefício ou sustente o uso da droga para o tratamento de Covid-19”, disse o presidente do CFM, Mauro Ribeiro.

Uma semana depois, no dia 29, o Ministro da Saúde afirmou que o uso da cloroquina para tratar a Covid-19 é uma “incerteza” e que o medicamento não deve ser “um divisor de águas” na pandemia. Pesquisadores também alertam para os efeitos colaterais e os perigos da medicação.

A água tônica de quinina e o coronavírus

O uso contínuo fez com que o protozoário causador da malária se tornasse resistente à quinina, que deixou de ser utilizada contra a doença. Hoje, o principal papel da quinina é a água tônica, que tem uma pequena quantidade da substância, que garante o sabor amargo da bebida.

Com a pandemia, houve quem corresse atrás da água tônica como uma espécie de tratamento preventivo contra o coronavírus. Uma bobagem, segundo o químico Alfredo Marques de Oliveira. “É uma porcentagem tão pequena que não tem efeito nenhum no corpo humano. Você tomar água tônica ou água com açúcar vai dar na mesma”, diz. Isso também vale para o vinho quinado.

Apesar da história incrível, o papel da quinina em meio ao medo do coronavírus é só o da gim tônica: ajudar a relaxar.

Mais sobre os livros desse post

Os botões de Napoleão: As 17 moléculas que mudaram a história (ebook) – https://amzn.to/2GlOD4N

Será que podemos explicar o fracasso da campanha de Napoleão na Rússia, em 1812, por algo tão insignificante quanto um botão? Quando exposto a temperaturas baixas, o estanho se esfarela, e todas as fardas dos regimentos de Napoleão eram fechadas com botões feitos desse material. Com estilo cativante, temperado com diversas histórias curiosas, a professora de química Penny Le Couteur e o químico industrial Jay Burreson fazem uma fascinante análise de 17 grupos de moléculas que, como o estanho daqueles botões, influenciaram o curso da história.

Essas moléculas produziram grandes feitos na engenharia e provocaram importantes avanços na medicina e no direito. Além disso, determinaram o que hoje comemos, bebemos e vestimos. Ao revelar as espantosas conexões químicas que unem eventos aparentemente não relacionados, os autores esclarecem que: por causa da química, a colônia Nova Amsterdã tornou-se Nova York; um contratempo na limpeza da cozinha com um avental de algodão resultou no desenvolvimento dos explosivos modernos e da indústria cinematográfica; a ânsia dos europeus pela cafeína – um alcalóide que vicia – levou à Revolução Chinesa; foi um laboratório químico que, em busca de um analgésico potente, criou a heroína. Saiba mais sobre o livro aqui.

O ladrão no fim do mundo (Capa comum) – https://amzn.to/3jSk2cy

Em O ladrão no fim do mundo, o escritor e jornalista investigativo Joe Jackson disseca um dos mais notáveis casos de contrabando internacional que fez ruir o modelo econômico da borracha que havia impulsionado o desenvolvimento do norte brasileiro. Movido pela ambição de crescer na indústria da borracha – filão comandado pelo Brasil na época – Wickham decide se aventurar pela selva amazônica em busca de um tipo particular de seringueira que produzia a borracha mais forte, durável e almejada pelos ingleses.

Após enfrentar os perigos da floresta, ter encontros com insetos gigantes e habitantes do rio Amazonas, entre outras experiências que quase o levaram à morte, Henry Wickham retorna à Inglaterra com milhares de sementes raras de seringueira que, depois de estudadas no jardim botânico de Londres, o Kew Gardens, foram enviadas para plantações nas colônias inglesas tropicais. Trinta anos depois, a Inglaterra conseguiu superar o Brasil no monopólio da borracha e dominar os suprimentos mundiais da matéria-prima. O ladrão no fim do mundo é a história do uso e abuso da natureza pelo homem na luta pela dominação mundial. Saiba mais sobre o livro.

Nossa!! Como você deve ter tido trabalho para fazer este relato .

Parabéns, aprendi muito e de modo agradável

Ontigafs

Como eu ja escrevi outras vezes, os artigos , ou melhor, a história aqui apresentada, para o meu aprendizado e crescimento cultural,esta sendo de muita importancia e esclarece muito a situação que passamos no momento.